「ワンアクション・マルチリターン×節税」──効率よく稼ぎ、無駄なく残すビジネス戦略

現代のビジネス環境では、「いかにして売上を伸ばすか」と同じくらい、「いかにして利益を残すか」が重要なテーマです。特に個人事業主や中小企業にとっては、稼いだ分だけ税金で持っていかれる構造をどう打破するかが、経営の明暗を分けます。

必要なのは「ワンアクション・マルチリターン(One Action, Multi-Return)」という考え方。

これは、1つのアクションから3つ以上の成果(売上・認知・信頼・契約など)を得ることで、生産性を飛躍的に高めるビジネスモデルです。

今回はこの「ワンアクション・マルチリターン」を、単なる売上拡大戦略にとどめず、節税や財務の視点からも最大限活かす方法を具体的に掘り下げていきます。

ワンアクション・マルチリターンとは何か?

「ワンアクション・マルチリターン」は、一度の行動・投資・時間の使い方で、複数の成果を同時に生む戦略思考です。よくある「ワンアクション・ワンリターン」(1時間働いて1つの成果しか出ない)から脱却し、1つのアクションを設計段階から多角的に活かすのが特徴です。

たとえば:

-

セミナーを開いて、参加費(収入)+コンサル契約(顧客獲得)+講演依頼(次の仕事)+音声データ販売(コンテンツ資産)を得る

-

YouTube動画を作って、広告収入+セミナー誘導+ブランディング+企業案件獲得

このように、「ひとつのアクションで複数の見返りが得られるか?」という視点を持つことで、時間の使い方が劇的に効率化します。

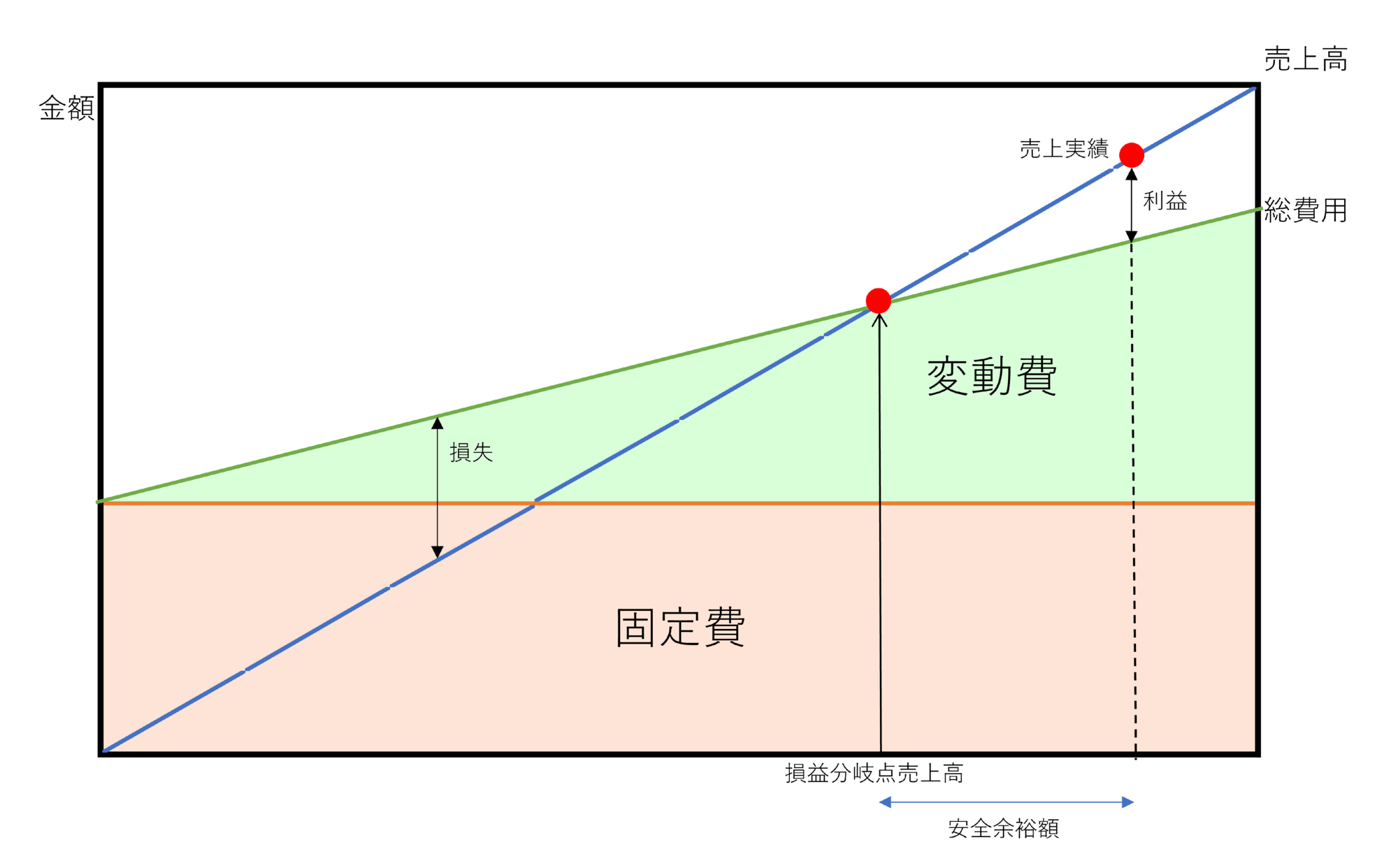

節税とどう関係するのか?

売上をいくら上げても、経費に落とせないものばかりにお金を使ってしまうと、結果的に税金で利益を持っていかれることになります。

たとえば:

-

年間500万円の利益が出たけど、節税対策ゼロ → 法人税・住民税・事業税などで150万円以上持っていかれる

-

経費計上の知識がないため、設備投資のタイミングや内容を誤る

-

「仕事とプライベートの区別」が曖昧で、税務署に否認される支出が多い

こういったリスクを避けるためにも、「ワンアクション・マルチリターン」の発想は非常に効果的です。

なぜなら、1つの支出・投資を複数目的に活用することで、合法的に経費に落とせる範囲が広がるからです。

【戦略1】一つの設備・投資を「複数用途化」して経費性を強くする

例:セミナー撮影機材の購入

たとえば、10万円のカメラを買ったとします。

-

セミナーを記録する(コンテンツ化)

-

SNS発信用の動画を撮る

-

オンライン講座の収録に使う

-

撮影代行業として副収入を得る

このように、1つの機材投資が複数の目的に使われている場合、「本業のために必要な支出」として、経費の正当性が非常に高まります。

逆に「動画趣味として使ってます」と見なされれば経費計上を否認されるリスクもあります。

ワンアクション・マルチリターンを念頭に置いておくと、「節税に強い設備投資」がしやすくなります。

【戦略2】情報発信と経費の相性を最大限活かす

ブログ・YouTube・メルマガなどのツールは、「広告費・制作費・運営費・外注費」などが多岐にわたり、節税の面でもとても優秀です。

しかし重要なのは、それが売上とどうつながっているかの証明。

ここで「ワンアクション・マルチリターン」が効いてきます。

YouTube動画1本をアップしただけでも:

-

広告収入が入る

-

動画説明欄から商品販売につながる

-

セミナーの申し込みがある

-

ブログへ誘導してGoogleアドセンスが回る

-

ファンが増えてブランディング効果

このような結果をレポートしておけば、「この動画制作費は広告投資である」と強く主張できます。税理士に相談する際も、資料として根拠のある実績データを出せるので、経費計上がスムーズです。

【戦略3】研修・出張・接待などを「仕事化」してリターンを得る

経費にしにくい出費の代表が「旅行・飲食・交際費」。

これらも、ワンアクション・マルチリターンを組み込むことで、れっきとした業務活動として認められやすくなります。

例:出張兼撮影+商談+情報収集

東京への2日間の出張を次のように組み立てます。

-

顧客と面談(商談)

-

セミナーに参加して勉強+動画を撮影して発信

-

ロケ動画を撮ってYouTubeにアップ

-

ブログ記事に書く+メルマガ配信

-

滞在費・交通費・飲食代 → 経費対象に

ここでも重要なのは、「1つの行動が多面的にビジネスにつながっている」ことを形に残しておくことです。

ワンアクション・マルチリターンであれば、単なる出費に見えず、“複数の目的を持った戦略的投資”として位置づけられるのです。

【実例】動画編集ビジネスに「情報発信×経費×マルチリターン」を組み込む

仮にあなたが動画編集を本業にしていたとしましょう。

ワンアクションの例:

1本の編集案件(1万円)を受注し、納品して終了。

→ これはワンリターンの典型です。

マルチリターン化:

-

編集した作品をポートフォリオにしてSNSで拡散(集客)

-

編集技術を解説するYouTube動画を作成(広告収入+認知拡大)

-

編集のビフォー・アフターをコンテンツ化してセミナー資料に転用

-

それらの活動に必要なツール・PC・出張費用 → 経費として正当性が増す

これにより、1つの編集作業という行動から売上・見込み顧客・自社ブランディング・経費最適化と、複数のリターンが得られます。

【戦略4】経費の「資産化」を意識して、未来の利益にもリターンさせる

ワンアクション・マルチリターンは、「使った経費が未来の収益を生む」視点でも活きます。

-

ブログ記事を書く → 検索エンジンに残る → 半年後も集客する

-

動画を1本作る → 繰り返し再生される → 毎月収益が入る

-

オンライン講座を作る → 販売し続けられる → ストック型商品になる

このように、単発の投資が“資産”になりうる構造を意識して設計することで、「支出」ではなく「未来の種まき」として意味ある経費になります。

そしてこの発想は、節税にとっても極めて効果的です。

税務調査が入ったとしても、「この投資がいかにビジネス成果を生んだか」が明確であれば、経費否認されるリスクは格段に下がります。

まとめ:残す力を高めるのが“真の生産性”

ビジネスにおける本当の生産性とは、「短時間で成果を出すこと」ではありません。

同じアクションから、どれだけ多くのリターンを得られるか。

そしてそのリターンが、「売上だけでなく、経費の有効活用、節税、未来の資産化にまでつながっているか」が、本質的な生産性の指標です。

ワンアクション・マルチリターン×節税の視点を取り入れることで、

-

稼ぐ力

-

残す力

-

広げる力

この3つをバランスよく高めていくことができます。

「今やっているこの行動から、最低3つのリターンが得られているか?」

「この出費は、将来に何を生み出すのか?」

こうした問いを持ち続けることで、あなたのビジネスの成長が加速します。