因果関係と相関関係の混同の危険性

みなさまはデータ分析や原因分析の際に「因果関係」と「相関関係」を意識していらっしゃいますか?

普段からこの2つの関係を意識的に分けて考えていらっしゃる方は、この記事を読み飛ばしていただいても大丈夫です。

しかし、両者の違いが曖昧であまり意識されてこなかった方は、是非ともご一読ください。

突然ですが、次の2つの要素が両立しているとき、これらの間には因果関係があるでしょうか?相関関係があるでしょうか?

給料を増やした ー 従業員が定着した

答えは「これだけではわからない」です。

給料を増やしたから従業員の定着率が上がったなど、人間の心理傾向として、2つの要素間に因果関係があると思いがちです。

しかし、多くの場合には因果関係はなく、そこには相関関係があるだけです。

因果関係と相関関係が混同された場合には、意思決定の質を落としてしまいます。期待したほど効果のない投資に資金をつぎ込む、問題解決のために打ったはずの手が全く意味をなさないなどの事態が生じることがあります。

2つの要素間に因果関係がある場合に、原因にアプローチすれば予測された結果が現れます。しかし、2つの要素間に相関関係しかない場合には、どちらか一方にアプローチしても、もう一方への影響は限定的になるでしょう。

これらの関係を理解することで意思決定の質は磨かれます。

是非とも限りある経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を有効活用するために、分析の際には両者の違いを意識してみてください。

- 相関関係とは

- 因果関係とは

- 両者を区別するメリット

相関関係とは

相関関係とは「一方が他方との関係を離れては意味をなさないようなものの間の関係」(広辞苑)を言います。

つまり「一方(A)が変動したときに、他方(B)も変動する傾向が認められる2つの関係」です。

この関係は世の中に多く認められます。

先に挙げた給料と定着率の例のような状況が認められるのであれば、その間には相関関係があると言えます。

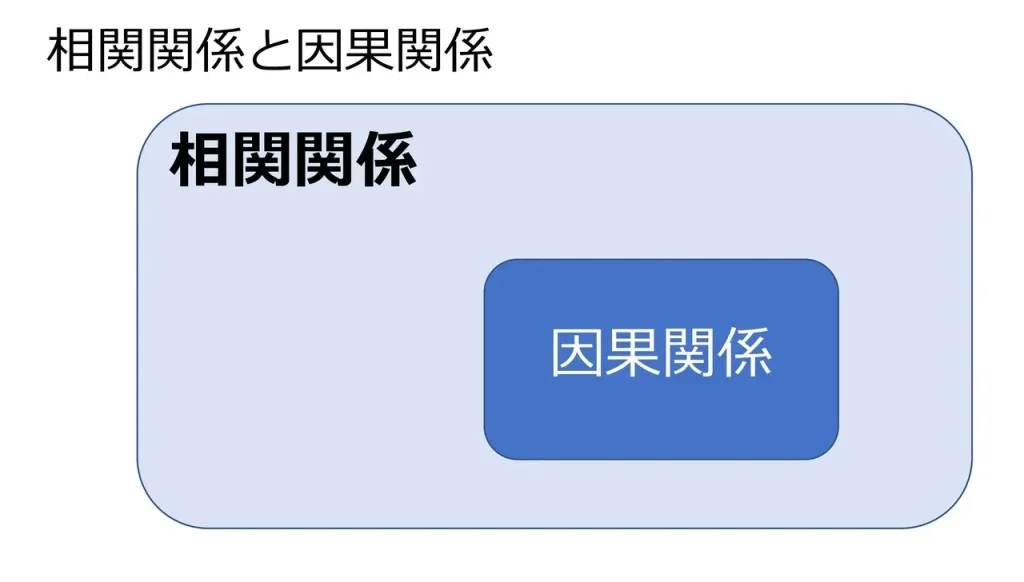

上記の相関関係と因果関係の図で示したとおり、因果関係は相関関係の一部ですので、相関関係があるからといって、そこに因果関係があるとは限りません。

つまり、「給料を増やしたから従業員の定着率が上がった」と言うためには、次の因果関係が認められなければなりません。

因果関係とは

因果関係とは「原因とそれによって生ずる結果との関係」(広辞苑)を言います。

Aが原因で結果としてBが生ずるという因果関係の成立のためには、次の3つの条件すべてを満たさなければなりません。

- Bの前にAが起きないといけない。

原因が必ず先で結果が後、その逆はありえません。 - AとBにはそれぞれ2つ以上の側面があり、AとBには関数の関係がなければならない。

給料と定着率の例で説明すると、給料(A)には「減る」と「増える」の2つの側面があり、定着率(B)にも「下がる」「上がる」の2つの側面があります。

そして、それぞれの関係が単に偶然ではなく、関数の関係でなければなりません。 - AがBを引き起こす時、AとBの両方を引き起こす要素Cがあってはならない。

給料を増やす(A)と定着率が上がる(B)の両方を引き起こす要素「多様な仕事を与える(C)」が認められる場合には、AとBの間に因果関係はありません。

いかがでしょうか?物事の間に因果関係があると言うのはなかなか難しいと感じませんか。

両者を区別するメリット

因果関係と相関関係を区別して考えることのメリットは、意思決定の精度が上がることです。

「給料を増やす(A)」と「定着率が上がる(B)」には相関関係があり、「給料を増やす(A)」と「多様な仕事を与える(C)」および「定着率が上がる(B)」と「多様な仕事を与える(C)」にはそれぞれ因果関係があると仮定します。

この場合に、従業員の定着率を上げるために打つべき手は「多様な仕事を与える」です。

ここで相関関係と因果関係を混同して、給料を増やすという手を打ってしまった場合には、定着率との因果関係がないため単にコストが増えただけで定着率は変わらないという結果が生じ得ます。

会社経営においては似たような事例が無数にあります。

客単価とリピート率の間には相関関係があるのか、因果関係があるのか、

立地と坪当たり売上高には相関関係があるのか、因果関係があるのか、など

このように一見して因果関係がありそうに見えるときも、多角的な視点から関係性を観察し、因果関係と相関関係を的確に区別することが、経営資源が限られている中小企業が効率よく事業を展開するためには有効です。